Bemerkenswerte Effekte von Hypnosebehandlungen bei PTBS

Hypnosetechniken sind aus der modernen Psychotherapie nicht mehr wegzudenken. Während die Mehrzahl der Heilpraktiker für Psychotherapie neben anderen Instrumenten ohnehin längst die Hypnose einsetzt, finden Hypnosetechniken auch unter ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten immer mehr Anwender.

Während Hypnose als wissenschaftlich anerkannte Therapiemethode populär wird, rückt gleichzeitig das Thema „Trauma“ immer stärker ins gesamtgesellschaftliche Bewusstsein: Traumata können nicht allein durch offensichtlich schreckliche Ereignisse wie schwere Verkehrsunfälle, Bombenkrieg oder Vergewaltigung ausgelöst werden, sondern ebenso durch „leise“, schleichende, unauffällige Prozesse, etwa durch seelische Vernachlässigung.

Und gerade im Bereich der Traumatisierung zeigt sich, wie unterschiedlich Menschen und ihre Psyche sind, wie schwierig es ist, sie in eine mathematische „wenn-dann“- Formel zu gießen: Ob ein Mensch von einem Erlebnis traumatisiert wird oder nicht, lässt sich im Vorfeld nicht sagen; selbst ein und dieselbe Person kann eine Erfahrung das eine Mal gut verkraften, aber bei einer Wiederholung des Erlebens schwer getroffen sein.

Hypnose hat sich gerade im Bereich der Traumatherapie als hilfreich erwiesen. Aber – warum eigentlich?

Lassen sich die sozusagen „technischen“ Abläufe im Gehirn beschreiben? Und wie lassen sich die aktuellen neurobiologischen Erkenntnisse für die künftige psychotherapeutische Arbeit nutzen, welche vielversprechenden Ansätze gibt es?

Mit diesen Fragen hat sich Melanie Weishaupt, Heilpraktikerin für Psychotherapie und M. Sc. Psychologische und Komplementäre Medizin, im Rahmen ihres Studiums schwerpunktmäßig beschäftigt.

„Wie viele Kollegen (immer m/w/d) setze ich in meiner Praxis seit Jahren mit Erfolg Hypnose ein – gerade auch, wenn es um Traumabehandlungen geht. Aber ich wollte wissen: Warum und wie funktioniert Hypnose?

Anders gesagt: Wie lassen sich direkte Einflüsse und längerfristige Wirkungen der Hypnose neurobiologisch nachweisen?“

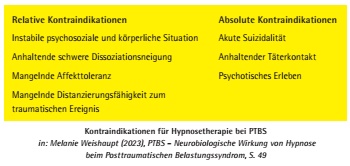

Hinter der selbst gestellten Frage steckte, so Weishaupt, mehr als purer Erkenntnisdrang: „Je mehr wir über das ,Wie‘ und ,Warum‘ verstehen, desto besser und zielgerichteter können wir eine Technik anwenden“, ist sie überzeugt. Gleichzeitig werde auch nachvollziehbarer, warum eine Methode in manchen Bereichen an ihre Grenzen stoße oder sogar kontraindiziert sei: Im Falle von Hypnose gelte das beispielsweise bei Psychosen oder einer schweren Depression.

„Eine PTBS wird häufig auf ihre psychische Komponente reduziert“, sagt Melanie Weishaupt. „Aber sie ist viel mehr. Meiner Ansicht nach ist diese Störung geradezu ein Paradebeispiel für die oft zitierten Wechselwirkungen zwischen Körper, Seele und Geist. Und das ist nicht nur so schön daher gesagt: Bei Menschen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung lassen sich strukturelle und neurologische Veränderungen und entsprechend veränderte ,Arbeitsabläufe‘ im Gehirn nachweisen“, betont sie.

Wiggers et al. (3) haben die PTBS deshalb zu Recht als „bio-psycho-soziale Systemerkrankung“ bezeichnet – die Störung wirkt sich auf das gesamte menschliche System aus. Das kann sich in der Praxis auf unterschiedliche Arten äußern: ständiges, überzogenes Misstrauen, Gefühle von Schande, Schuld und Scheitern oder Probleme, Nähe zuzulassen.

Den Betroffenen erscheint ihre Gefühlswelt aber normal und berechtigt. Sie wissen häufig nicht, dass sie anders fühlen als andere. Menschen mit PTBS fehle es vor allem an den neurobiologischen Grundvoraussetzungen, um aus sich heraus andere Sicht- und Verhaltensweisen zu lernen. Im Gegenteil sorgt gerade die Neurobiologie der Betroffenen dafür, dass bestimmte negative Gefühle immer wieder neu getriggert werden und sich dadurch wiederum die ungewünschten Strukturen und Abläufe im Gehirn verfestigen.

„Das passiert nicht ohne Grund“, erklärt Melanie Weishaupt. „Dahinter steckt ein – evolutionär begründeter und ursprünglich einmal sinnvoller – Schutzmechanismus: Ein traumatisches Erlebnis überkommt den Betroffenen in der Regel unvorbereitet und lässt ihm keine Chance zur Gegenwehr. Es wird vom Organismus als existenzbedrohend empfunden. Wird dieses Ereignis überlebt, soll es nie wieder dazu kommen.“

Weishaupt greift zu einem, wie sie sagt, sehr vereinfachten Beispiel: Ein Vormensch pirscht durch einen lichten Wald. Plötzlich knackt es und im nächsten Augenblick kommt der gern zitierte Säbelzahntiger aus dem Busch. Der Mensch sieht Smilodons ungeheure Muskeln, das Tier schaut ihn an, keine acht Meter entfernt. Aber aus irgendeinem Grund greift es nicht an, sondern verschwindet wieder.

„Was ist die Folge? Wenn ich für den Rest meines Lebens ein ähnliches Knacken höre, bin ich sofort hyperalarmiert. Auch wenn ich nicht allein bin, auch wenn mir mein Freund, meine Frau, mein Mann, mein Therapeut sagt: ,Die letzten 99 Mal war da kein Säbelzahntiger – wie wahrscheinlich ist es, dass da jetzt einer ist?‘

Diese Logik hilft mir aber nicht, denn das traumatische Erlebnis ist die relevante Größe für den Organismus. Mehr noch: Das Gehirn hat sich durch das Trauma in seiner Struktur und Funktionalität verändert:“ Bestimmte Hirnareale vergrößern sich, andere verringern ihren Umfang. Die Abläufe im Hirn und selbst der Stoffwechsel reagieren nachhaltig auf das traumatische Erlebnis und pendeln sich auf einem neuen „Normalzustand“ ein.

„Das macht es sehr schwierig, eine PTBS mit klassischen Methoden der Psychotherapie zu behandeln“, betont Melanie Weishaupt, „denn bei der Posttraumatischen Belastungsstörung haben wir es eben auch mit deutlichen neurobiologischen und hormonellen Veränderungen zu tun, die den Zielen der Psychotherapie zuwiderlaufen.“ Ein Beispiel: Tagträumereien. Hängt ein gesunder Menschen seinen Gedanken nach und stellt sich mit einem Mal ein ungutes Gefühl ein, sorgen bestimmte zusammenarbeitende Strukturen im Gehirn – das sog. Exekutiv-Netzwerk – dafür, dass dieses mulmige Gefühl als objektiv unbegründet „wegreguliert“ wird.

Bei einem an einer PTBS leidenden Menschen ist das nicht so: Hier hat ,der Mulm‘ scheinbar seine Berechtigung, zumal man ja offenbar gerade unaufmerksam war – man hat geträumt. Also ist man sofort wieder hellwach und im Alarmzustand, mit allen entsprechenden Stress- und Stoffwechsel-Effekten.

Hinzu kommt, dass dem Betreffenden nicht bewusst ist, dass es für das beängstigende Gefühl in der Gegenwart keinen Grund gibt; sobald sich der klare Verstand zuschaltet, wird gegebenenfalls ein Grund für die Sorgen gesucht und gefunden. Die eigene körperliche und psychische Reaktion ist – auch ohne gleich in einen Flashback zu rutschen – völlig überzogen. „Das lässt sich messen: Dendriten und axonale Verbindungen werden abgebaut, was die sogenannte Top-down-Kontrolle zunehmend erschwert“, sagt Weishaupt.

„Auch der Hippocampus wird durch Stresshormone geschädigt. Sein Job ist es unter anderem, Erlebnisse und Erfahrungen ins Langzeitgedächtnis weiterzuleiten und von dort bei Bedarf auch abzurufen. Bei Menschen mit einer PTBS sind die Fähigkeiten des Hippocampus, neue, positive Erfahrungen – gerade aus dem durch das Trauma belasteteten Bereich – ins Langzeitgedächtnis zu überführen, stark eingeschränkt.“ Eine positive Erfahrung dringt also „nicht durch“. Sie wird vielleicht unter „Glück gehabt“ abgebucht, aber auch zehn positive Erfahrungen reichen lange nicht aus, um der einen traumatischen Erfahrung ihre Bedeutung für das künftige Leben zu nehmen.

Beeinträchtigt wird auch die Funktionsweise der Amygdala, dem Alarmzentrum des Gehirns: Sie ist bei Menschen mit einer PTBS vergrößert und befindet sich in permanenter Alarmbereitschaft. Weishaupt: „Im Normalzustand funktioniert die Wechselwirkung zwischen Amygdala und Hippocampus in etwa so, dass die Amygdala irgendeine potenzielle Bedrohung meldet. Der Hippocampus greift auf das zur Verfügung stehende Erfahrungswissen zurück und entscheidet: ,Alles klar, kenn ich schon, ist keine Gefahr‘. Bei der PTBS kann der Hippocampus diese Aufgabe der Entwarnung aber, wenn es um das vom Trauma betroffene Erlebensfeld geht, nicht erfüllen.“

Hier greift wieder das Beispiel mit dem Säbelzahntiger und dem Knacken im Unterholz: 99 Mal hat es geknackt und kein Tiger war da. Aber diese, wenn man so will, positiven Erlebnisse wurden nicht ins Langzeitgedächtnis überführt, denn einmal gab es ein Knacken mit Tiger. Und dieses existenzbedrohende Erlebnis ist fortan, wenn etwas Vergleichbares passiert, immer die Grundlage des Gefühlslebens, der körperlichen Reaktion, des Stoffwechsels. Das evolutionäre Ziel dieses Mechanismus – der Schutz des Individuums – ist natürlich im normalen Alltag hochgradig dysfunktional, weil er den Organismus unter Dauerstress setzt und das Trauma immer wieder erlebt wird.

„Der präfrontale und orbitofrontale Cortex, in dem der Verstand, die Handlungsplanung und bewusste Bewertung verortet sind, wird durch dieses gestörte Wechselspiel zwischen Amygdala und Hippocampus selbstredend entsprechend beeinflusst“, betont Melanie Weishaupt. „In der Praxis heißt das, dass ein Mensch mit PTBS eine Situation nicht nur deutlich anders – nämlich negativ oder bedrohlich – bewertet als ein Mensch ohne diese Beeinträchtigung; er ist, wie gesagt, auch von der Berechtigung seiner Sicht überzeugt. Außerdem zeigt sich bei Menschen mit einer PTBS auch im Bereich des präfrontalen Cortex eine Volumenreduktion.“

Hier kommt die Hypnose ins Spiel

Mit ihr ist es möglich, in einem tiefen Entspannungszustand positive Bilder und Gefühle zu erzeugen und sie im Langzeitgedächtnis zu verankern. Das wirkt sich – und lässt sich mittels bildgebender Verfahren nachweisen – auf den Hippocampus aus. „Natürlich geht das nicht von jetzt auf gleich, das ist eine Trainingsfrage. Aber dem Gehirn ist es egal, ob etwas tatsächlich passiert oder ich mir das nur ausmale.“ Melanie Weishaupt zitiert das bekannte Beispiel mit der Zitrone: „Wenn ich mir vorstelle, gleich in eine Zitrone zu beißen, verziehen sich meine Gesichtsmuskeln und es kommt zu verstärktem Speichelfluss – selbst wenn die nächste Zitrone in Wirklichkeit Kilometer weit entfernt ist.“

„Das heißt, über die Hypnose werden positive, Sicherheit gebende, ,erwachsene‘ Bilder und Gedanken ,implantiert‘, die als Gegengewicht zu den traumabedingten Verhaltens- und Denkmustern dienen können und auf die das Gehirn mit etwas Übung bei Bedarf zurückgreifen kann. Für das Gehirn sind diese Bilder kein ,Trick‘, sondern Wirklichkeit.“

Natürlich braucht es für den erfolgreichen – und statthaften – Einsatz von Hypnose ein entsprechendes Vertrauensverhältnis zum Therapeuten, einen geschützten Raum und die strikte Beachtung von Kontraindikationen.

Aber Hypnose aktiviert das sog. Default-Mode-Netzwerk und stellt damit den Zugang zu positiven inneren Bildern, Erlebnissen und Überzeugungen her. So wird es dem Betroffenen beispielsweise möglich, in einer gedanklich wiederholten, schlimmen Situation den Erwachsenen-Anteil der Persönlichkeit als Helfer des leidenden Kindes hinzuzuholen. „Dadurch“, so Weishaupt, „wird das schlimme Erlebnis nicht angenehmer, aber man ist dem Geschehen nicht mehr ausgeliefert wie ein Kind, sondern kann auf seine erwachsenen Kompetenzen zurückgreifen. Man kann sich z. B., wenn eine Situation kritisch zu werden scheint, gedanklich gefühlt an einen sicheren Ort zurückziehen, von dem man ja weiß, dass man dort geschützt ist.“ Insofern verliert die augenblickliche Situation ihre – faktisch unrealistisch – bedrohliche Dimension.

Melanie Weishaupt weiß aus ihrer praktischen Erfahrung als Therapeutin: „Das Erleben der Selbstwirksamkeit – und das ist, wie gesagt, für das Hirn ein reales Erleben – erlaubt es sogar, ein schreckliches Geschehen anders zu verarbeiten und zu bewerten. Und es schafft Nähe zu sich selbst: Oftmals rutschen Menschen, wenn sie sich ganz oder teilweise im Flashback-Modus befinden, in ihren Gefühlen und Kompetenzen in das Alter zurück, in dem sie traumatisiert wurden.“

Durch Hypnose ist es möglich, die Kompetenzen des Erwachsenen auch im ,getriggerten‘ Zustand zu erreichen. „Im Gehirn geschieht dann Folgendes: Sowohl der Hippocampus als auch der Präfrontale Cortex werden anders angesteuert als im traumatisierten Zustand und können so die seinerzeit traumatisierenden Erlebnisse verarbeiten. Das wiederum führt über eine erhöhte Aktivierung dieser Hirnfunktionen zu einer auch strukturellen Veränderung. Hypnose kann also, indem sie das Gehirn mit positiven, Sicherheit vermittelnden Bildern und Eindrücken versorgt, die Grundlage für den Abbau der PTBS liefern.

Bildgebende Verfahren weisen sogar regelrechte Reparaturprozesse auf der zellulären Ebene nach.“ In den Worten von Prof. Dr. med. Ulrich Sachsse: „Die Neurobiologie und die Hirnforschung haben die alte Dichotomie von psychisch und somatisch beendet. Auch Stimmen, die vertraten, das ist ja nur psychisch, sind verstummt. Umwelteinflüsse modellieren das Gehirn. Erfahrungen hinterlassen Spuren im Gehirn, und ein so geformtes Gehirn beeinflusst wiederum die Umwelt. Das ist wichtig für die Psycho-Therapie, die mit Sicherheit aus heutiger Perspektive gleichzeitig eine somatische Gehirn-Therapie ist.“(1)

Literaturhinweise

(1) Sachsse, U.: Hinterlassen seelische Schädigungen in der Kindheit neurobiologische Spuren im erwachsenen Gehirn? Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 62 (10), 778-792, 2013

(2) Weishaupt, M.: PTBS – Neurobiologische Wirkung von Hypnose beim Posttraumatischen Belastungssyndrom. Grin-Verlag, 2023

(3) Wiggers, A.; Stierle, C.; Rolvering-Dijkstra, M.: Alles Trauma? – Ein aktueller Blick auf die „Posttraumatische Belastungsstörung“. PSYCH up2date, 14 (327 – 343), 2020

Jens Heckmann

Redakteur, Mitglied im Service-Team des VFP

Fotos: ©Goodideas | adobe stock.com, ©New Africa | adobe stock.com