Zwischen Beraten und Behandeln

1. DIE ABGRENZUNGSDEBATTE

Kaum ein Werk über psychosoziale Beratung kommt aus ohne den Versuch, Beratung von Psychotherapie zu unterscheiden. Nur Wolfgang Rechtien (1998) verzichtet darauf... ohne Begründung. Bisher sind die Beiträge vom Abgrenzungsinteresse geprägt. Das hat vor allem rechtliche sowie berufs- und standespolitische Gründe, und diese Interessen sind auch vernünftig. Solche formalen und inhaltlichen Abgrenzungsformulierungen finden sich u.a. in Rahm 1986, S. 59 ff., Brem- Gräser 1993b, Stumm u. a. 1996, S. 30 f., Belardi 1996, S. 40 f., Redlich 1997, S. 151 f., Rauchfleisch 2001, S. 36 ff., Schmidt-Lellek 2003, Großmaß 2004a.

Immer ist die Diskussion mit gekennzeichnet vom – oft ungenannten - Einfluss des gesellschaftlichen Statusspiels. Psychotherapie hat eben mehr Gewicht in den Medien, ist etwas älter, erfordert eine längere Ausbildung, wird teilweise von der Krankenkasse bezahlt, hat also ein Naheverhältnis zur – gesellschaftlich hochwertigen – Medizin. Daher wirken inhaltliche Abgrenzungsversuche meist etwas verkrampft, denn je deutlicher die Abgrenzung gelingt, desto geringer wird der Status der psychosozialen Beratung; das scheint jedenfalls die (unbewusste) Befürchtung vieler BeraterInnen zu sein. Sie verstehen ihre Arbeit oft als "Sparform" oder als "kleine Schwester" der Psychotherapie, konzentrieren sich auf die Dauer des Prozesses oder auf die "Tiefung". Keines dieser Kriterien kann letztlich überzeugen, wenn man die Praxis kennt, denn Verhaltenstherapie oder systemische Psychotherapie z.B. fokussieren weder auf Dauer noch auf Tiefung. Ein weiterer Versuch der Abgrenzung durch die Differenzierung in einen "Klientenstatus" und einen "Patientenstatus" (Petzold, zit. nach Rahm 1986, S. 43) orientiert sich an dem Maß, mit dem jemand sein Leben (noch) eigenständig regeln kann. Auch diese Perspektive ist nur fallweise nützlich, da ein solcher Status sehr schnell wechseln kann. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen für Psychotherapie und Beratung in Deutschland, der Schweiz und in Österreich die Sichtweisen entscheidend mitprägen.

Auch die der Orientierung an der Medizin entsprechende Unterscheidung, Therapietheorien seien überwiegend pathogenesezentriert, Beratungstheorien hätten eine starke salutogenetische Ausrichtung (Petzold 2005, S. 10), ist nur für eher analytische Therapieschulen gültig. Immerhin wird hier aber auf die besonderen Qualitäten von Beratung hingewiesen und empfohlen, sich mehr und mehr von den therapeutischen Quellen zu emanzipieren und auf eigene Wissensstände der Entwicklungs-, Gesundheits- und Sozialpsychologie zurückzugreifen. Auch Rahm (1986, S. 80 f.) führt nach der Abgrenzung einige spezifische "positive Aspekte von Beratung" an.

Eine Formulierung der Gemeinsamkeit, wie sie Großmaß (2004, S. 94) vorschlägt, erscheint mir eine hilfreiche Grundlage: Beratung und Psychotherapie "machen die problematisch gewordene Psyche zum Gegenstand hilfreicher Kommunikation".

Aber auch KlientInnen wollen variabel mit der Selbstdefinition ("Suche ich Rat ... oder Heilung?") umgehen, aus nicht immer fachspezifischen, aber durchaus plausiblen Gründen: "Wenn mein Arbeitgeber erfährt, dass ich eine Psychotherapie mache, dann hält er mich vielleicht für psychisch nicht belastbar und wird mir bei nächster Gelegenheit kündigen." Ein Coaching in Anspruch zu nehmen, wird demgegenüber eher mit aktivem Engagement für die Arbeit konnotiert (Schmidt-Lellek 2003, S. 230). Auch für die Paarberatung hat Sanders (2005, S. 46) festgestellt, dass viele Ratsuchende sich "leichter mit dem Begriff eines Lernenden identifizieren als mit dem eines psychisch Kranken, der einer Therapie bedarf”. Andererseits gibt es Menschen, die ihr Thema unbedingt mit einem Psychotherapeuten bearbeiten wollen, ganz abgesehen von der Möglichkeit, die Kosten zumindest teilweise von der Krankenkasse ersetzt zu bekommen.

2. NOCH GESUND – SCHON KRANK?

"Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit,

das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen

Beschäftigungen nachzugehen.”

Friedrich Nietzsche

Das Verständnis von "krank" und "gesund" ist verschwommen, jedenfalls fließend, und da reicht der Hinweis auf die internationalen – durchaus wertvollen – Diagnoseschlüssel nicht aus. Eine genauere Diskussion der Wichtigkeit einerseits und Problematik andererseits von psychischen Diagnosen würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen (vgl. dazu prinzipiell Pritz, Petzold 1992 und besonders die differenzierte Sichtweise in der Integrativen Therapie bei Petzold, Schuch 1992, S. 371 ff. und bei Petzold, Steffan 2000).

Um die Problematik aber wenigstens anschaulich zu machen, hier ein Beispiel aus meiner Praxis:

Eine Filialleiterin einer Bank kommt zum Coaching, weil sie sich "ausgebrannt" fühlt. Die vielen Umstrukturierungen, der Wechsel von MitarbeiterInnen und das Misstrauen eines Vorgesetzten haben dazu geführt, dass sie ihr Arbeitspensum laufend gesteigert hat. Ihr Familienleben ist schon sehr gefährdet. Sie hat an nichts mehr Freude, fühlt sich "ferngesteuert". Auf Befragen erinnert sie sich, dass sie in der Schulzeit schon einmal Ähnliches erlebt hat.

Eine Beraterin/ein Coach/eine Supervisorin findet nichts dabei, mit dieser Frau zu arbeiten. Vielleicht zu Recht, denn vielleicht ist sie ausgebrannt. Vielleicht geht es hier aber um das Wiederaufbrechen einer depressiven Störung (z. B. F33). Bei einer mittleren Stufe des Burnout (Sonneck 2000, S. 45) würde vielleicht ein gelungener Urlaub schon ein Stück helfen, vor allem eine Neuorientierung der Werte und Prioritäten im Alltag; bei einer depressiven Störung würde das kaum weiterhelfen. Die Unterscheidung gelingt u. U. noch nicht in den ersten Stunden, dann aber ist bereits eine Beratungsbeziehung etabliert, vielleicht sogar eine gewisse vorläufige Linderung eingetreten, wie sie bei der aufmerksamen Zuwendung wohlwollender BeraterInnen oft vorkommt. Es ist keineswegs einfach, mit solchen Situationen angemessen umzugehen.

Einen sehr interessanten Ansatz stellen Wasel und Dettling-Klein (2003) in Anlehnung an Sander (1999) vor, indem sie drei Problemfelder (Lebenswelterfahrung, Beziehungserfahrung und Selbsterfahrung) mit drei Lösungs- oder Bewältigungsformen (Information und Orientierung, Deutung und Klärung, Handlung und Bewältigung) kombinieren. Daraus ergeben sich neun Beratungstypen, aus denen die Autoren ableiten, dass Psychotherapie ein Spezialfall von Beratung ist (und nicht etwa umgekehrt). Auch wenn das Modell Schwächen aufweist, auf die die Autoren selbst hinweisen, so ist doch der mutige Schritt, Beratung als Oberbegriff zu verstehen, beachtenswert. Auch andere Autoren wagen diesen Schritt, Psychotherapie als "hochspezialisierte Form professioneller Beratung" zu betrachten (Thiel, Brückner, Beck, zit. in Chur, D. 1997, S. 42).

Diese Diskussion findet vor allem in der Beratungsliteratur statt. In der psychotherapeutischen Literatur wird der Bezug zur Beratung oft nicht gesehen. So findet sich etwa weder im "Wörterbuch der Psychotherapie" (Stumm, Pritz 2000) noch in einer "Einführung in die Psychotherapie" (Slunecko, Sonneck 1999) irgendein Hinweis auf Beratung. Andererseits gibt es bedeutende psychotherapeutische Verfahren, die von Anfang an einen hohen Bezug zur Beratung hatten. So war etwa Alfred Adler nach seiner Trennung von Freud nicht nur der Begründer eines anderen tiefenpsychologischen Verfahrens, sondern auch Mitbegründer von über 30 Erziehungsberatungsstellen und einer pädagogisch- therapeutischen Versuchsschule; außerdem leitete er Volkshochschulkurse (vgl. Jaeggi 1997, S. 109). Auch August Aichhorn, Anna Freud und Bruno Bettelheim sind hier mit ihren Beiträgen für die (Sozial-) Pädagogik in Erinnerung zu rufen. Auch bei Carl Rogers besteht keine Berührungsangst: Sein erstes Buch erschien 1942 unter dem Titel "Counseling and Psychotherapy".

Eine Schwierigkeit ist dabei auch das Problem der Eigenständigkeit als Disziplin (Slunecko 1999, S. 23). Beratung hat sich zunächst vorwiegend aus der Psychologie heraus entwickelt, während Psychotherapie ihre eindeutige Urheimat in der Medizin hatte. Sie hat sich eine Zeitlang davon abgegrenzt, vor allem mit Hilfe der humanistischen Psychologie, "Psychotherapie ist zu wertvoll, um nur den Kranken vorbehalten zu sein", (Polster, E. & M. 1975, S. 35), aber in den letzten Jahren findet sie auf Grund der Gesetzeslage und des Interesses an der Abrechnung über die Krankenkasse wieder verstärkt zurück zur Medizin. Schließlich ist Psychotherapie als "Heilbehandlung" gesetzlich geregelt. Auch wenn gerade die Versuche, Psychotherapie schulenübergreifend als "Psychologische Therapie" (Grawe 1998) zu begründen, Fortschritte erzielen, so wird doch die Auseinandersetzung mit einem auch medizinischen Krankheitsbegriff erhalten bleiben (Slunecko 1999, S. 25). Auch die Entwicklungen in den Neurowissenschaften sind in ihrer Auswirkung auf die Psychotherapie noch gar nicht abzuschätzen (Grawe 2004). Insofern würde es Sinn machen, unseren Leitbegriff psychosoziale Beratung korrekterweise auszuweiten zur "biopsychosozialen Beratung".

Als Zwischenergebnis lässt sich daher feststellen: Die Abgrenzung zwischen Psychotherapie und Beratung ist untrennbar verbunden mit der Abgrenzung zwischen "gesund" und "krank". Und hier gibt es weniger Eindeutigkeit, als es für manche auf den ersten Blick erscheinen mag. Jedenfalls ist die berühmte Definition der WHO bestenfalls wohlklingend, sicher aber nicht sachlich hilfreich: "Gesundheit ist ein Zustand völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur Abwesenheit von Krankheit und Schwäche." Das heißt, fast jede/r ist fast immer krank. Um wie viel hilfreicher ist hier doch das Salutogenese- Konzept von Antonovsky (1997), in dem Gesundheit und Krankheit als zwei Pole in einem Kontinuum verstanden werden. Zusätzlich weisen viele Autoren (u. a. Simon 1995, S. 65) darauf hin, dass Gesundheit und Krankheit sozial mitdefiniert werden, woraus sich zusammenfassend ableiten lässt: "Gesundheit ist eine dialogische Schatzsuche" (Schiffer 2001, S. 41). Aber auch hieraus ist keine Unterscheidung von Psychotherapie und Beratung ableitbar.

3. ZWISCHEN BERATEN UND BEHANDELN

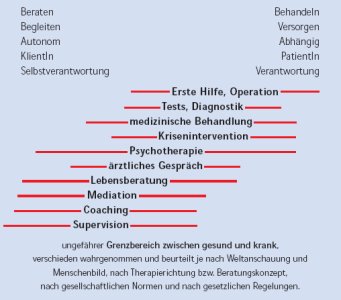

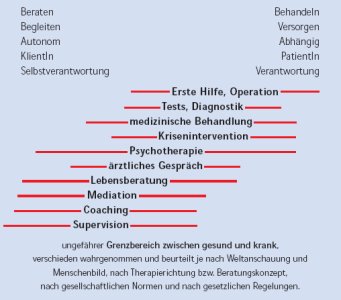

Ich möchte hier daher noch einen neuen Ansatz der Unterscheidung vorstellen, indem ich nicht auf die – höchst verschieden verstandenen – Berufsbilder und schon gar nicht auf deren Statusunterschiede eingehe, sondern auf ein spezifisches Merkmal in der Arbeit mit Rat oder Hilfe oder Heilung suchenden "KundInnen/KlientInnen/PatientInnen". Ich möchte deren abschätzbaren Grad an Selbstverantwortung und Selbstbestimmung als Kriterium heranziehen, um verschiedene Interventionsmodelle, die dann auch Berufsbezeichnungen nahe kommen, zuordnen zu können. Grafisch könnte das etwa so dargestellt werden (s. Abb.).

Die Linien rechts und links von den Begriffen sollen die Bandbreite kennzeichnen, wie weit nach rechts oder links der Bereich schwanken kann, je nach Konzept in diesem Tätigkeitsbereich. So gibt es etwa in der Psychotherapie Konzepte (Verfahren), die die Autonomie des Patienten weit mehr ins Zentrum ihres Arbeitsverständnisses rücken als andere, deren Vorgangsweise eher einem "Behandeln" entspricht. Interessant ist dabei, dass für eine (etwaige) Rückverrechnung oder Bezuschussung durch die Krankenkasse auch die Psychotherapie die Wörter "behandlungsbedürftig" und "behandeln" übernehmen muss, sicher im fallweisen Widerspruch zum eigenen Arbeitsverständnis. Von allen hier beschriebenen Arbeitsfeldern ist innerhalb der Psychotherapie dieses Spannungsfeld von Beraten und Behandeln vermutlich am größten.

Was unter "Beraten" zu verstehen ist, darüber wird in diesem Buch genug ausgesagt. Was ist aber mit "Behandeln" hier gemeint?

Bestimmte psychische Zustände erfordern manchmal eine Intervention, die die Selbstbestimmung der KlientInnen/PatientInnen einschränkt, um sie nicht zu überfordern. Ich bezeichne das als Behandlungscharakter, wenn die Arbeit zeitweise von direktiven Anweisungen bestimmt ist, wie etwa: "Legen Sie sich hierhin!", "Atmen Sie tief durch!", "Sie dürfen jetzt nicht ins Auto steigen!", "Sie müssen unbedingt mit Ihrem Arzt darüber reden, noch in dieser Woche!" usw. Dabei wird für den Patienten spürbar, dass die gemeinsame Arbeitsbasis davon abhängt, dass er/sie sich jetzt an diese Anweisung hält. In solchen Fällen ist beim Therapeuten natürlich vorauszusetzen, dass er genau weiß, was er tut und bewirkt, und für solche Situationen sind BeraterInnen in der Regel nicht ausgebildet. In der Krisenintervention kann es jedoch fallweise zu solchen Situationen kommen und auch BeraterInnen müssen daher Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, um in akuten Krisensituationen angemessen (be)handeln zu können.

Beim Behandeln geht es also um Machtausübung, das kann gar nicht deutlich genug gesagt werden. Oft ist diese Machtausübung lebensrettend, aber das ändert nichts an ihrer spezifischen Reflexions- und Kontrollwürdigkeit. Einen Beitrag dafür liefert Petzold (1993) mit seinem Konzept der "unterstellten Intersubjektivität" (S. 1079 f.). Und diese Machtausübung ist zweifellos ein deutlicher Unterschied zu einem Verständnis von Beratung, das die Autonomie des Klienten jederzeit deutlich beachtet und deutlich macht. Hier ist auch eine Verbindung herzustellen zu den gesellschaftskritischen Beiträgen der Antipsychiatrie von Ronald D. Laing und F. Basaglia oder später und differenzierter in der Integrativen Therapie (in diesem Zusammenhang vor allem bei Petzold, Schuch 1992, S. 383 ff.). Hier wird überall auf die kaum kontrollierte Definitionsmacht der Medizin bei der Festlegung von "krank" und "gesund" wie auch bei der gesellschaftlichen Festlegung von "normal" hingewiesen (Freud, Sophie 1996). Auch die Ritalin-Debatte in der heutigen Pädagogik ist nicht zuletzt unter dem Aspekt der Macht zu reflektieren. Im Spannungsfeld von Beraten und Behandeln verbirgt sich auch ein (sozial-)philosophisches Thema, mit dem im Alltag oft sehr oberflächlich umgegangen wird: die Freiwilligkeit. Es ist bedauerlich, wie undifferenziert von vielen BeraterInnen und PsychotherapeutInnen die Freiwilligkeit als eindeutige Möglichkeit unterstellt und gefordert wird. Freiwilligkeit ist in Wirklichkeit ein (im doppelten Sinn) blendendes Konstrukt einer bürgerlich mittelschichtigen Weltsicht und Lebensweise. Eine Bäuerin auf einem Bergbauernhof hat einen völlig anderen Bezug zur Freiwilligkeit als eine Unternehmersgattin oder eine Lehrerin. Ohne Einbeziehung der subjektiven Lebenssituation einerseits und die Berücksichtigung des aktuellen Leidensdrucks andererseits sagt "Freiwilligkeit" nichts aus. Die Freiwilligkeit des Zahnarztbesuchs hängt zweifellos auch vom Grad der Schmerzen ab.

"Wollen" und "Müssen" sind zwei weitaus differenziertere Qualitäten, als es in unserem alltäglichen Sprachgebrauch erscheint. Das gilt, wenn jemand "freiwillig" in die Psychiatrie geht, und genauso, wenn ein Mann in die Eheberatung "mitkommt". Es ist ein Zeichen geringer Professionalität, wenn Freiwilligkeit quasi als Eintrittskarte in einen Beratungs- oder Therapieprozess gefordert wird – auch in der freien Praxis! Eine andere Sache ist es, in unklaren Situationen den Grad an Selbstbestimmung mit KlientInnen und PatientInnen zu reflektieren: "Ich nehme an, dass Sie nicht gerne hierher gekommen sind. Ist das so?" – "Für wen ist es besonders wichtig, dass Sie jetzt hier sitzen?" Auf diesem Hintergrund ist vorsichtig zu unterstellen, dass der Grad der relativen Freiwilligkeit bei Psychotherapie – zunächst – weniger hoch anzusetzen ist als bei Beratung. Und das hätte dann Folgen für die Beziehungsgestaltung und die Art der Interventionen.

Eine gewisse Parallelität besteht zwischen dem hier vorgestellten Verständnis von Beraten und Behandeln einerseits und einem bewussteren Umgang mit den Worten KlientIn, PatientIn und KundIn andererseits. Im Ursprung des Wortes Patient liegt ja genau diese Dimension von "erduldend etwas mit sich geschehen lassen", die hier dem Behandeln zugeordnet wird. Auch der Begriff "Klient" hat in seinem Ursprung noch viel mit Abhängigkeit und Hörigkeit zu tun, auch wenn heute der Aspekt des Auftraggebens stärker gesehen wird. Vielleicht ist dieser begriffliche Mangel auch ein Grund, warum sich in den letzten Jahren auch in den psychosozialen und pädagogischen Feldern der auf andere Weise höchst problematische Begriff "Kunde/Kundin" breit macht (Petzold 1998a, S. 396 ff., Kirchmayr-Kreczi 2005). Unabhängig von der Problematik der inneren Bilder, die der Kundenbegriff auslöst, ist darauf hinzuweisen, dass derzeit in keinem einzigen österreichischen Gesetzestext, der Angelegenheiten von Beratung oder Therapie regelt, der Kundenbegriff verwendet wird.

Die gute Absicht hinter der Verwendung des Kundenbegriffs sollte allerdings allen hier aufgeführten Formen von Beratung und Behandlung gemeinsam sein, dass nämlich die Bewegung in Richtung mehr Selbstverantwortung und Autonomie ein zentrales Ziel jeder Behandlung und Beratung ist. Und das scheint mir ein guter Boden für arbeitsfeldübergreifende Kommunikation, Kooperation und Weiterentwicklung zu sein.

Zusammenfassend lassen sich drei Unterschiede zwischen Psychotherapie und Beratung benennen, die meiner Ansicht nach nur in Kombination miteinander ausreichend plausibel sind:

1. Die Diagnose

Trotz großer Ungenauigkeiten brauchen gute BeraterInnen so viel Wissen um Krankheitsbilder, dass sie in einer Anamnese einigermaßen abschätzen können, ob ein Problem, eine Verstimmtheit, eine Krise oder doch eher eine krankheitswertige Störung vorliegt. In diesem Fall ist ihnen eine Weitervermittlung zu empfehlen, weil es sonst zu Mängeln oder Fehlern in den zwei folgenden Bereichen kommen kann.

2. Die Kooperation mit der Medizin

BeraterInnen können sich nicht mit Hausarzt oder PsychiaterIn verständigen, ob eine begleitende medikamentöse Behandlung Sinn macht, ob vielleicht ein stationärer Aufenthalt nötig erscheint und welche Begleitwirkungen bei den entsprechenden Medikamenten zu beachten sind. Auch juristisch ergeben sich hier für PsychotherapeutInnen andere Konsequenzen als für BeraterInnen.

3. Bestimmte psychische Zustände

erfordern manchmal eine Intervention, die die Selbstbestimmung der KlientInnen/PatientInnen einschränkt, um sie nicht zu überfordern. Es entsteht Behandlungscharakter, wenn die Arbeit zeitweise von direktiven Anweisungen bestimmt ist. Das dafür notwendige Arbeitsbündnis entspricht nicht einer Beratungsbeziehung.

Umgekehrt ist es noch einmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass unter dem Titel "Psychotherapie" viel zu oft undeklariert "Beratung" stattfindet, dass also eine Selbst- oder Fremdzuschreibung als "krankheitswertig" vorgenommen wird, wo diese nicht notwendig wäre.

Dr. phil. René Reichel geb. 1948, Studium der Politikwissenschaft und Publizistik. Trainer für Gestaltpädagogik, Teamarbeit und kreative Gruppenarbeit. Langjähriger Lehrer in der Sozialarbeiter- Ausbildung. Psychotherapeut (Integrative Gestalttherapie), Lehrbeauftragter der NÖ Ärztekammer, Supervisor (ÖVS), Ausbildungsleiter für Supervision und Coaching, Lehrgangsleiter für psychozosiale Beratung an der Donau-Universität Krems, Autor zahlreicher erfolgreicher Publikationen.

Literaturhinweise finden Sie im Buch oder im Internet unter: www.reichel-reichel.at

Facultas Okt. 2005

ca. 250 Seiten, broschiert

ISBN 3-85076-729-9

ca. € 19,90 / sFr 34,90

Kaum ein Werk über psychosoziale Beratung kommt aus ohne den Versuch, Beratung von Psychotherapie zu unterscheiden. Nur Wolfgang Rechtien (1998) verzichtet darauf... ohne Begründung. Bisher sind die Beiträge vom Abgrenzungsinteresse geprägt. Das hat vor allem rechtliche sowie berufs- und standespolitische Gründe, und diese Interessen sind auch vernünftig. Solche formalen und inhaltlichen Abgrenzungsformulierungen finden sich u.a. in Rahm 1986, S. 59 ff., Brem- Gräser 1993b, Stumm u. a. 1996, S. 30 f., Belardi 1996, S. 40 f., Redlich 1997, S. 151 f., Rauchfleisch 2001, S. 36 ff., Schmidt-Lellek 2003, Großmaß 2004a.

Immer ist die Diskussion mit gekennzeichnet vom – oft ungenannten - Einfluss des gesellschaftlichen Statusspiels. Psychotherapie hat eben mehr Gewicht in den Medien, ist etwas älter, erfordert eine längere Ausbildung, wird teilweise von der Krankenkasse bezahlt, hat also ein Naheverhältnis zur – gesellschaftlich hochwertigen – Medizin. Daher wirken inhaltliche Abgrenzungsversuche meist etwas verkrampft, denn je deutlicher die Abgrenzung gelingt, desto geringer wird der Status der psychosozialen Beratung; das scheint jedenfalls die (unbewusste) Befürchtung vieler BeraterInnen zu sein. Sie verstehen ihre Arbeit oft als "Sparform" oder als "kleine Schwester" der Psychotherapie, konzentrieren sich auf die Dauer des Prozesses oder auf die "Tiefung". Keines dieser Kriterien kann letztlich überzeugen, wenn man die Praxis kennt, denn Verhaltenstherapie oder systemische Psychotherapie z.B. fokussieren weder auf Dauer noch auf Tiefung. Ein weiterer Versuch der Abgrenzung durch die Differenzierung in einen "Klientenstatus" und einen "Patientenstatus" (Petzold, zit. nach Rahm 1986, S. 43) orientiert sich an dem Maß, mit dem jemand sein Leben (noch) eigenständig regeln kann. Auch diese Perspektive ist nur fallweise nützlich, da ein solcher Status sehr schnell wechseln kann. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen für Psychotherapie und Beratung in Deutschland, der Schweiz und in Österreich die Sichtweisen entscheidend mitprägen.

Auch die der Orientierung an der Medizin entsprechende Unterscheidung, Therapietheorien seien überwiegend pathogenesezentriert, Beratungstheorien hätten eine starke salutogenetische Ausrichtung (Petzold 2005, S. 10), ist nur für eher analytische Therapieschulen gültig. Immerhin wird hier aber auf die besonderen Qualitäten von Beratung hingewiesen und empfohlen, sich mehr und mehr von den therapeutischen Quellen zu emanzipieren und auf eigene Wissensstände der Entwicklungs-, Gesundheits- und Sozialpsychologie zurückzugreifen. Auch Rahm (1986, S. 80 f.) führt nach der Abgrenzung einige spezifische "positive Aspekte von Beratung" an.

Eine Formulierung der Gemeinsamkeit, wie sie Großmaß (2004, S. 94) vorschlägt, erscheint mir eine hilfreiche Grundlage: Beratung und Psychotherapie "machen die problematisch gewordene Psyche zum Gegenstand hilfreicher Kommunikation".

Aber auch KlientInnen wollen variabel mit der Selbstdefinition ("Suche ich Rat ... oder Heilung?") umgehen, aus nicht immer fachspezifischen, aber durchaus plausiblen Gründen: "Wenn mein Arbeitgeber erfährt, dass ich eine Psychotherapie mache, dann hält er mich vielleicht für psychisch nicht belastbar und wird mir bei nächster Gelegenheit kündigen." Ein Coaching in Anspruch zu nehmen, wird demgegenüber eher mit aktivem Engagement für die Arbeit konnotiert (Schmidt-Lellek 2003, S. 230). Auch für die Paarberatung hat Sanders (2005, S. 46) festgestellt, dass viele Ratsuchende sich "leichter mit dem Begriff eines Lernenden identifizieren als mit dem eines psychisch Kranken, der einer Therapie bedarf”. Andererseits gibt es Menschen, die ihr Thema unbedingt mit einem Psychotherapeuten bearbeiten wollen, ganz abgesehen von der Möglichkeit, die Kosten zumindest teilweise von der Krankenkasse ersetzt zu bekommen.

2. NOCH GESUND – SCHON KRANK?

"Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit,

das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen

Beschäftigungen nachzugehen.”

Friedrich Nietzsche

Das Verständnis von "krank" und "gesund" ist verschwommen, jedenfalls fließend, und da reicht der Hinweis auf die internationalen – durchaus wertvollen – Diagnoseschlüssel nicht aus. Eine genauere Diskussion der Wichtigkeit einerseits und Problematik andererseits von psychischen Diagnosen würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen (vgl. dazu prinzipiell Pritz, Petzold 1992 und besonders die differenzierte Sichtweise in der Integrativen Therapie bei Petzold, Schuch 1992, S. 371 ff. und bei Petzold, Steffan 2000).

Um die Problematik aber wenigstens anschaulich zu machen, hier ein Beispiel aus meiner Praxis:

Eine Filialleiterin einer Bank kommt zum Coaching, weil sie sich "ausgebrannt" fühlt. Die vielen Umstrukturierungen, der Wechsel von MitarbeiterInnen und das Misstrauen eines Vorgesetzten haben dazu geführt, dass sie ihr Arbeitspensum laufend gesteigert hat. Ihr Familienleben ist schon sehr gefährdet. Sie hat an nichts mehr Freude, fühlt sich "ferngesteuert". Auf Befragen erinnert sie sich, dass sie in der Schulzeit schon einmal Ähnliches erlebt hat.

Eine Beraterin/ein Coach/eine Supervisorin findet nichts dabei, mit dieser Frau zu arbeiten. Vielleicht zu Recht, denn vielleicht ist sie ausgebrannt. Vielleicht geht es hier aber um das Wiederaufbrechen einer depressiven Störung (z. B. F33). Bei einer mittleren Stufe des Burnout (Sonneck 2000, S. 45) würde vielleicht ein gelungener Urlaub schon ein Stück helfen, vor allem eine Neuorientierung der Werte und Prioritäten im Alltag; bei einer depressiven Störung würde das kaum weiterhelfen. Die Unterscheidung gelingt u. U. noch nicht in den ersten Stunden, dann aber ist bereits eine Beratungsbeziehung etabliert, vielleicht sogar eine gewisse vorläufige Linderung eingetreten, wie sie bei der aufmerksamen Zuwendung wohlwollender BeraterInnen oft vorkommt. Es ist keineswegs einfach, mit solchen Situationen angemessen umzugehen.

Einen sehr interessanten Ansatz stellen Wasel und Dettling-Klein (2003) in Anlehnung an Sander (1999) vor, indem sie drei Problemfelder (Lebenswelterfahrung, Beziehungserfahrung und Selbsterfahrung) mit drei Lösungs- oder Bewältigungsformen (Information und Orientierung, Deutung und Klärung, Handlung und Bewältigung) kombinieren. Daraus ergeben sich neun Beratungstypen, aus denen die Autoren ableiten, dass Psychotherapie ein Spezialfall von Beratung ist (und nicht etwa umgekehrt). Auch wenn das Modell Schwächen aufweist, auf die die Autoren selbst hinweisen, so ist doch der mutige Schritt, Beratung als Oberbegriff zu verstehen, beachtenswert. Auch andere Autoren wagen diesen Schritt, Psychotherapie als "hochspezialisierte Form professioneller Beratung" zu betrachten (Thiel, Brückner, Beck, zit. in Chur, D. 1997, S. 42).

Diese Diskussion findet vor allem in der Beratungsliteratur statt. In der psychotherapeutischen Literatur wird der Bezug zur Beratung oft nicht gesehen. So findet sich etwa weder im "Wörterbuch der Psychotherapie" (Stumm, Pritz 2000) noch in einer "Einführung in die Psychotherapie" (Slunecko, Sonneck 1999) irgendein Hinweis auf Beratung. Andererseits gibt es bedeutende psychotherapeutische Verfahren, die von Anfang an einen hohen Bezug zur Beratung hatten. So war etwa Alfred Adler nach seiner Trennung von Freud nicht nur der Begründer eines anderen tiefenpsychologischen Verfahrens, sondern auch Mitbegründer von über 30 Erziehungsberatungsstellen und einer pädagogisch- therapeutischen Versuchsschule; außerdem leitete er Volkshochschulkurse (vgl. Jaeggi 1997, S. 109). Auch August Aichhorn, Anna Freud und Bruno Bettelheim sind hier mit ihren Beiträgen für die (Sozial-) Pädagogik in Erinnerung zu rufen. Auch bei Carl Rogers besteht keine Berührungsangst: Sein erstes Buch erschien 1942 unter dem Titel "Counseling and Psychotherapy".

Eine Schwierigkeit ist dabei auch das Problem der Eigenständigkeit als Disziplin (Slunecko 1999, S. 23). Beratung hat sich zunächst vorwiegend aus der Psychologie heraus entwickelt, während Psychotherapie ihre eindeutige Urheimat in der Medizin hatte. Sie hat sich eine Zeitlang davon abgegrenzt, vor allem mit Hilfe der humanistischen Psychologie, "Psychotherapie ist zu wertvoll, um nur den Kranken vorbehalten zu sein", (Polster, E. & M. 1975, S. 35), aber in den letzten Jahren findet sie auf Grund der Gesetzeslage und des Interesses an der Abrechnung über die Krankenkasse wieder verstärkt zurück zur Medizin. Schließlich ist Psychotherapie als "Heilbehandlung" gesetzlich geregelt. Auch wenn gerade die Versuche, Psychotherapie schulenübergreifend als "Psychologische Therapie" (Grawe 1998) zu begründen, Fortschritte erzielen, so wird doch die Auseinandersetzung mit einem auch medizinischen Krankheitsbegriff erhalten bleiben (Slunecko 1999, S. 25). Auch die Entwicklungen in den Neurowissenschaften sind in ihrer Auswirkung auf die Psychotherapie noch gar nicht abzuschätzen (Grawe 2004). Insofern würde es Sinn machen, unseren Leitbegriff psychosoziale Beratung korrekterweise auszuweiten zur "biopsychosozialen Beratung".

Als Zwischenergebnis lässt sich daher feststellen: Die Abgrenzung zwischen Psychotherapie und Beratung ist untrennbar verbunden mit der Abgrenzung zwischen "gesund" und "krank". Und hier gibt es weniger Eindeutigkeit, als es für manche auf den ersten Blick erscheinen mag. Jedenfalls ist die berühmte Definition der WHO bestenfalls wohlklingend, sicher aber nicht sachlich hilfreich: "Gesundheit ist ein Zustand völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur Abwesenheit von Krankheit und Schwäche." Das heißt, fast jede/r ist fast immer krank. Um wie viel hilfreicher ist hier doch das Salutogenese- Konzept von Antonovsky (1997), in dem Gesundheit und Krankheit als zwei Pole in einem Kontinuum verstanden werden. Zusätzlich weisen viele Autoren (u. a. Simon 1995, S. 65) darauf hin, dass Gesundheit und Krankheit sozial mitdefiniert werden, woraus sich zusammenfassend ableiten lässt: "Gesundheit ist eine dialogische Schatzsuche" (Schiffer 2001, S. 41). Aber auch hieraus ist keine Unterscheidung von Psychotherapie und Beratung ableitbar.

3. ZWISCHEN BERATEN UND BEHANDELN

Ich möchte hier daher noch einen neuen Ansatz der Unterscheidung vorstellen, indem ich nicht auf die – höchst verschieden verstandenen – Berufsbilder und schon gar nicht auf deren Statusunterschiede eingehe, sondern auf ein spezifisches Merkmal in der Arbeit mit Rat oder Hilfe oder Heilung suchenden "KundInnen/KlientInnen/PatientInnen". Ich möchte deren abschätzbaren Grad an Selbstverantwortung und Selbstbestimmung als Kriterium heranziehen, um verschiedene Interventionsmodelle, die dann auch Berufsbezeichnungen nahe kommen, zuordnen zu können. Grafisch könnte das etwa so dargestellt werden (s. Abb.).

Die Linien rechts und links von den Begriffen sollen die Bandbreite kennzeichnen, wie weit nach rechts oder links der Bereich schwanken kann, je nach Konzept in diesem Tätigkeitsbereich. So gibt es etwa in der Psychotherapie Konzepte (Verfahren), die die Autonomie des Patienten weit mehr ins Zentrum ihres Arbeitsverständnisses rücken als andere, deren Vorgangsweise eher einem "Behandeln" entspricht. Interessant ist dabei, dass für eine (etwaige) Rückverrechnung oder Bezuschussung durch die Krankenkasse auch die Psychotherapie die Wörter "behandlungsbedürftig" und "behandeln" übernehmen muss, sicher im fallweisen Widerspruch zum eigenen Arbeitsverständnis. Von allen hier beschriebenen Arbeitsfeldern ist innerhalb der Psychotherapie dieses Spannungsfeld von Beraten und Behandeln vermutlich am größten.

Was unter "Beraten" zu verstehen ist, darüber wird in diesem Buch genug ausgesagt. Was ist aber mit "Behandeln" hier gemeint?

Bestimmte psychische Zustände erfordern manchmal eine Intervention, die die Selbstbestimmung der KlientInnen/PatientInnen einschränkt, um sie nicht zu überfordern. Ich bezeichne das als Behandlungscharakter, wenn die Arbeit zeitweise von direktiven Anweisungen bestimmt ist, wie etwa: "Legen Sie sich hierhin!", "Atmen Sie tief durch!", "Sie dürfen jetzt nicht ins Auto steigen!", "Sie müssen unbedingt mit Ihrem Arzt darüber reden, noch in dieser Woche!" usw. Dabei wird für den Patienten spürbar, dass die gemeinsame Arbeitsbasis davon abhängt, dass er/sie sich jetzt an diese Anweisung hält. In solchen Fällen ist beim Therapeuten natürlich vorauszusetzen, dass er genau weiß, was er tut und bewirkt, und für solche Situationen sind BeraterInnen in der Regel nicht ausgebildet. In der Krisenintervention kann es jedoch fallweise zu solchen Situationen kommen und auch BeraterInnen müssen daher Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, um in akuten Krisensituationen angemessen (be)handeln zu können.

Beim Behandeln geht es also um Machtausübung, das kann gar nicht deutlich genug gesagt werden. Oft ist diese Machtausübung lebensrettend, aber das ändert nichts an ihrer spezifischen Reflexions- und Kontrollwürdigkeit. Einen Beitrag dafür liefert Petzold (1993) mit seinem Konzept der "unterstellten Intersubjektivität" (S. 1079 f.). Und diese Machtausübung ist zweifellos ein deutlicher Unterschied zu einem Verständnis von Beratung, das die Autonomie des Klienten jederzeit deutlich beachtet und deutlich macht. Hier ist auch eine Verbindung herzustellen zu den gesellschaftskritischen Beiträgen der Antipsychiatrie von Ronald D. Laing und F. Basaglia oder später und differenzierter in der Integrativen Therapie (in diesem Zusammenhang vor allem bei Petzold, Schuch 1992, S. 383 ff.). Hier wird überall auf die kaum kontrollierte Definitionsmacht der Medizin bei der Festlegung von "krank" und "gesund" wie auch bei der gesellschaftlichen Festlegung von "normal" hingewiesen (Freud, Sophie 1996). Auch die Ritalin-Debatte in der heutigen Pädagogik ist nicht zuletzt unter dem Aspekt der Macht zu reflektieren. Im Spannungsfeld von Beraten und Behandeln verbirgt sich auch ein (sozial-)philosophisches Thema, mit dem im Alltag oft sehr oberflächlich umgegangen wird: die Freiwilligkeit. Es ist bedauerlich, wie undifferenziert von vielen BeraterInnen und PsychotherapeutInnen die Freiwilligkeit als eindeutige Möglichkeit unterstellt und gefordert wird. Freiwilligkeit ist in Wirklichkeit ein (im doppelten Sinn) blendendes Konstrukt einer bürgerlich mittelschichtigen Weltsicht und Lebensweise. Eine Bäuerin auf einem Bergbauernhof hat einen völlig anderen Bezug zur Freiwilligkeit als eine Unternehmersgattin oder eine Lehrerin. Ohne Einbeziehung der subjektiven Lebenssituation einerseits und die Berücksichtigung des aktuellen Leidensdrucks andererseits sagt "Freiwilligkeit" nichts aus. Die Freiwilligkeit des Zahnarztbesuchs hängt zweifellos auch vom Grad der Schmerzen ab.

"Wollen" und "Müssen" sind zwei weitaus differenziertere Qualitäten, als es in unserem alltäglichen Sprachgebrauch erscheint. Das gilt, wenn jemand "freiwillig" in die Psychiatrie geht, und genauso, wenn ein Mann in die Eheberatung "mitkommt". Es ist ein Zeichen geringer Professionalität, wenn Freiwilligkeit quasi als Eintrittskarte in einen Beratungs- oder Therapieprozess gefordert wird – auch in der freien Praxis! Eine andere Sache ist es, in unklaren Situationen den Grad an Selbstbestimmung mit KlientInnen und PatientInnen zu reflektieren: "Ich nehme an, dass Sie nicht gerne hierher gekommen sind. Ist das so?" – "Für wen ist es besonders wichtig, dass Sie jetzt hier sitzen?" Auf diesem Hintergrund ist vorsichtig zu unterstellen, dass der Grad der relativen Freiwilligkeit bei Psychotherapie – zunächst – weniger hoch anzusetzen ist als bei Beratung. Und das hätte dann Folgen für die Beziehungsgestaltung und die Art der Interventionen.

Eine gewisse Parallelität besteht zwischen dem hier vorgestellten Verständnis von Beraten und Behandeln einerseits und einem bewussteren Umgang mit den Worten KlientIn, PatientIn und KundIn andererseits. Im Ursprung des Wortes Patient liegt ja genau diese Dimension von "erduldend etwas mit sich geschehen lassen", die hier dem Behandeln zugeordnet wird. Auch der Begriff "Klient" hat in seinem Ursprung noch viel mit Abhängigkeit und Hörigkeit zu tun, auch wenn heute der Aspekt des Auftraggebens stärker gesehen wird. Vielleicht ist dieser begriffliche Mangel auch ein Grund, warum sich in den letzten Jahren auch in den psychosozialen und pädagogischen Feldern der auf andere Weise höchst problematische Begriff "Kunde/Kundin" breit macht (Petzold 1998a, S. 396 ff., Kirchmayr-Kreczi 2005). Unabhängig von der Problematik der inneren Bilder, die der Kundenbegriff auslöst, ist darauf hinzuweisen, dass derzeit in keinem einzigen österreichischen Gesetzestext, der Angelegenheiten von Beratung oder Therapie regelt, der Kundenbegriff verwendet wird.

Die gute Absicht hinter der Verwendung des Kundenbegriffs sollte allerdings allen hier aufgeführten Formen von Beratung und Behandlung gemeinsam sein, dass nämlich die Bewegung in Richtung mehr Selbstverantwortung und Autonomie ein zentrales Ziel jeder Behandlung und Beratung ist. Und das scheint mir ein guter Boden für arbeitsfeldübergreifende Kommunikation, Kooperation und Weiterentwicklung zu sein.

Zusammenfassend lassen sich drei Unterschiede zwischen Psychotherapie und Beratung benennen, die meiner Ansicht nach nur in Kombination miteinander ausreichend plausibel sind:

1. Die Diagnose

Trotz großer Ungenauigkeiten brauchen gute BeraterInnen so viel Wissen um Krankheitsbilder, dass sie in einer Anamnese einigermaßen abschätzen können, ob ein Problem, eine Verstimmtheit, eine Krise oder doch eher eine krankheitswertige Störung vorliegt. In diesem Fall ist ihnen eine Weitervermittlung zu empfehlen, weil es sonst zu Mängeln oder Fehlern in den zwei folgenden Bereichen kommen kann.

2. Die Kooperation mit der Medizin

BeraterInnen können sich nicht mit Hausarzt oder PsychiaterIn verständigen, ob eine begleitende medikamentöse Behandlung Sinn macht, ob vielleicht ein stationärer Aufenthalt nötig erscheint und welche Begleitwirkungen bei den entsprechenden Medikamenten zu beachten sind. Auch juristisch ergeben sich hier für PsychotherapeutInnen andere Konsequenzen als für BeraterInnen.

3. Bestimmte psychische Zustände

erfordern manchmal eine Intervention, die die Selbstbestimmung der KlientInnen/PatientInnen einschränkt, um sie nicht zu überfordern. Es entsteht Behandlungscharakter, wenn die Arbeit zeitweise von direktiven Anweisungen bestimmt ist. Das dafür notwendige Arbeitsbündnis entspricht nicht einer Beratungsbeziehung.

Umgekehrt ist es noch einmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass unter dem Titel "Psychotherapie" viel zu oft undeklariert "Beratung" stattfindet, dass also eine Selbst- oder Fremdzuschreibung als "krankheitswertig" vorgenommen wird, wo diese nicht notwendig wäre.

Dr. phil. René Reichel geb. 1948, Studium der Politikwissenschaft und Publizistik. Trainer für Gestaltpädagogik, Teamarbeit und kreative Gruppenarbeit. Langjähriger Lehrer in der Sozialarbeiter- Ausbildung. Psychotherapeut (Integrative Gestalttherapie), Lehrbeauftragter der NÖ Ärztekammer, Supervisor (ÖVS), Ausbildungsleiter für Supervision und Coaching, Lehrgangsleiter für psychozosiale Beratung an der Donau-Universität Krems, Autor zahlreicher erfolgreicher Publikationen.

Literaturhinweise finden Sie im Buch oder im Internet unter: www.reichel-reichel.at

Facultas Okt. 2005

ca. 250 Seiten, broschiert

ISBN 3-85076-729-9

ca. € 19,90 / sFr 34,90